Месяц: Сентябрь 2016

-

Выставка современного вооружения в Азербайджане

Cамые последние достижения национальной оборонной промышленности, а также вооружение других государств демонстрируются на проходящей в Баку масштабной выставке ADEX 2016. Вторая Международная выставка оборонной промышленности ADEX 2016 открылась во вторник, 27 сентября, в Baku Expo Centre. Выставка представляет собой грандиозную демонстрацию новинок азербайджанского оборонно-промышленного комплекса, а также разработок и оружия промышленных структур зарубежных стран. Выставка ADEX проводится в Азербайджане во второй…

-

Китайско-российская ось

«На прошлой неделе Китай и Россия провели восьмидневные совместные военно-морские учения в Южно-Китайском море, и в этот раз место учений выбрано со значением, — сообщает редакция The Wall Street Journal. — Две автократии расширяют сотрудничество и предлагают друг другу поддержку в территориальных спорах. Эта тенденция может вызвать нестабильность от Восточной Азии до Центральной Европы». В…

-

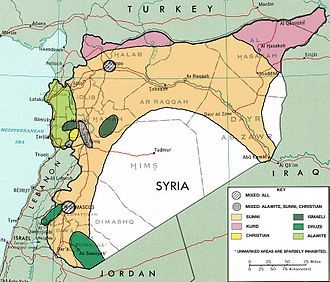

Алеппо – символ слабости США перед новой «осью зла»

Из-за нерешительности Обамы на Ближнем Востоке появилась «ось зла» из России, Ирана и Сирии под руководством Башара Асада В апреле 1937 году авиация нацистской Германии совершила налет на один из баскских городов — первый среди многих случаев, когда мирные жители стали жертвой целенаправленной бомбардировки. Тогда уроженец Испании Пабло Пикассо изобразил произошедшую трагедию в своей известной…

-

Некоторые особенности казахской нации

Жыргалбек Касаболотов, политолог У кыргызов есть удивительные слова: «Золотое седло украшает коня, но если некому присмотреть за твоим конем, скинь с него золото, сожги в огне. Серебряное седло украшает коня, но если некому присмотреть за скакуном, скинь с него серебро, сожги в огне». Эти слова с глубоким смыслом полностью подходят к сегодняшним спорам вокруг Основного…

-

МОНЕТЫ БАКИНСКОГО ХАНСТВА

Период XVIII-XIX вв. был весьма важным периодом в истории Азербайджана. Феодальные междоусобицы, ослабление экономических отношений, преобладание натурального хозяйства, а также господство феодальной формы землевладения способствовали появлению на территории Азербайджана независимых и полузависимых государств,- ханств, меликств и султанатств. К середине XVIII в. местные феодалы образовали ханства в Карабахе, Урмии, Ширване, Гяндже, Баку, Нахичевани, Дербенте, Тебризе, Хое, Ардебиле и…

-

Денежное обращении Азербайджана в XVIII-XIX вв.

В статье рассматривается денежное обращение Азербайджана в период правления Каджаров. На основе данных монетных кладов, отмечается, что если в период правления Ага-Мухаммед-хан Каджара в денежном обращении еще использовались монеты прежних государей ( Сефевидов, Афшаридов, Зендов), то в период правления Фетх-Али-шаха наряду с монетами ханств Азербайджана, использовались также монеты Каджаров, которые вытеснили монеты прежних правителей. После…

-

Куфические монеты, найденные на территории Азербайджана

М.В. ОГЛЫ ДЖАФАРОВ диссертант кафедры «История и философия» Ленкоранского государственного университета [email protected] Куфические монеты, отчеканенные и обнаруженные на Кавказе, стали предметом исследования в работах члена Российской Императорской Академии, известного востоковедаХ.Д. Френа [26], считающегося основателем восточной мусульманской нумизматики, А.К. Маркова [7], впоследствии – А.С. Савельева [21], Р. Р. Фасмера [25], В. Тизенхаузена [24], Е.А. Пахомова…

-

Остров православия в Индонезийском архипелаге

Тридцатилетний путь привел тропическую общину под покровительство РПЦ Индонезия – страна с крупнейшим мусульманским населением в мире, но и в этом мусульманском море есть «капля» православных христиан. В целом чуть менее 9% населения Индонезии исповедует христианство. С учетом того, что население Индонезии составляет 250 млн человек, это дает 22 млн христиан – цифру, почти равную…

-

Эрмитаж занимается наукой или армянской пропагандой?

26-29 сентября в Санкт-Петербурге в Государственном Эрмитаже пройдет Вторая международная конференция по восточной нумизматике «İCON II». Наше внимание привлекло важное для нашей страны два вопроса: во-первых, на конференции не присутствуют азербайджанские ученые (здесь претензии к нашим специалистам); во-вторых, армянский ученый из Москвы Александр Акопян в соавторстве со своим коллегой из Казани П.Н.Петровым выступает с темой…

-

Цена ближневосточных конфликтов

На этой неделе, когда главные мировые лидеры собираются на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, перед нашими глазами предстают все новые кадры опустошенных войной городов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также массового исхода людей в поисках убежища и средств для существования. В регионе насчитывается 20 миллионов перемещенных лиц и 10 миллионов беженцев.…

-

Причерноморские народы и Османская Империя

Причерноморские города — еще с давних времен привлекали к себе внимание торговцев и мореплавателей. Со временем, Черное море стало ареной международной борьбы. Ключ к южным водам, начиная с XV века, находился в руках Османской империи. С XVIII века начала XIX в Российской империи удалось завладеть важными коммуникациями на Черном море. Ныне странами Черноморского бассейна являются…

-

Наступила славная дата – 98-летняя годовщина освобождения Баку.

Наступила славная дата – 98-летняя годовщина освобождения Баку. 15 сентября 1918 года Кавказская исламская армия во главе с Нури-пашой освободила столицу Азербайджанской Демократической Республики от английских интервентов диктатуры Центрокаспия вместе с их приспешниками – армянскими бандитскими формированиями. Турецко-азербайджанские войска вступили в Баку, положив конец творившемуся в городе кровавому беззаконию, и спасли угнетенное армянскими бандитами тюркско-мусульманское…

-

Азербайджан реально осуществляет политику мультикультурализма и толерантности в европейском понимании этого слова

Завершился визит в Азербайджан делегации, возглавляемой президентом Всемирного еврейского конгресса (ВЕК) Рональдом Лаудером в Азербайджан. В состав делегации входили генеральный исполнительный директор ВЕК Роберт Зингер, вице-президент конгресса Год Нисанов, президент Евразийского еврейского конгресса Юлиус Майнл, президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Захарьев и заместитель генерального исполнительного директора Всемирного еврейского конгресса…

-

Роль Узбекистана в спасении Арала

Одной из самых крупных в новейшей истории глобальных экологических катастроф, испытываемой странами и более чем 60-миллионным населением Центральной Азии, является трагедия Аральского моря, которая по своим климатическим, социально-экономическим и гуманитарным последствиям представляет прямую угрозу устойчивому развитию региона, здоровью, генофонду и будущему проживающих здесь людей. Страны Центральной Азии с 1990-х годов предпринимают меры для преодоления последствий…

-

Власти Азербайджана протягивают руку оппозиции

Тофик Аббасов Как вписаться в процесс управления страной с пользой для себя и общества? Вопрос не праздный, особенно когда в воздухе витает острая необходимость расширения границ народовластия, что обещает приток позитивного потенциала в общенациональную копилку. Актуальность этой задачи прослеживается всюду, в том числе и в Азербайджане, о чем периодически и во всеуслышание напоминает первое…

-

США поддерживают армянскую позицию в нагорно-карабахском конфликте

Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик 11 сентября дал интервью агентству Интерфакс, в котором изложил видение Вашингтона относительно перспектив нагорно-карабахского урегулирования. В своем интервью дипломат сделал ряд расплывчатых заявлений по конфликту, которые, по мнению некоторых экспертов, больше отвечают интересам Армении. Подобного мнения придерживается и политолог Тофик Аббасов, беседу с которым мы предлагаем Вашему вниманию.…

-

Любовь к России и русским

Когда мы говорим «Россия», обычно мы имеем в виду бывший Советский Союз, а иногда нынешнюю Россию. Я неоднократно бывал в России. Больше всего — в Москве, но и в Санкт-Петербурге тоже, в общей сложности плюс-минус раз пятнадцать, наверное. Я ездил и на Украину. Ялта, Харьков, Киев, Львов, Одесса. Это разные народы, но по части культуры,…

-

Зачем России Узбекистан?

Заявление, что «все будет зависеть от того, кто утвердится в Узбекистане», выглядит как сниженное подобие упований на победу Трампа в США. А от нас что зависит? Говоря о «помощи Узбекистану», понимаем ли мы, кому помощь нужна в первую очередь? В минувший понедельник довелось мне побывать на круглом столе, посвященном тому, что будет после смерти узбекского…

-

Турция между Востоком и Западом

Невзирая ни на какие колебания турецкого курса, принципиально он всегда был сориентирован в сторону США и Европы В Турции, как в стране, где большое, если не сказать гипертрофированное, внимание уделяется деталям, обозреватели не смогли удержаться от пристального разглядывания «семейного фотоальбома» с только что завершившегося в Китае саммита «Большой двадцатки». Разумеется, объектом анализа стало позиционирование Реджепа…

-

Следует ли ожидать значительных изменений на политической площадке Германии?

Теймур Атаев политолог Азербайджан [email protected] «Альтернативный» взгляд на политико-экономические веяния Успех немецкой партии «Альтернатива для Германии»-AfD (АДГ) на прошедших в первые сентябрьские дни региональных выборах в ландтаг (парламент) федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания оказался очередным тревожным звоночком для Ангелы Меркель. Возглавляемая ею партия — Христианско-демократический союз (ХДС) — заняла третье место, отстав как от АДГ,…