-

Türkei: Regierung setzt mehr Kontrolle über Justiz durch

Parlamentsdebatte endet in einer Prügelei: Im Streit um die umstrittene Justizreform im türkischen Parlament muss die Opposition ordentlich einstecken. Trotz vehementer Proteste setzt die Regierung ein Gesetz durch, dass ihr mehr Einfluss auf die Ernennung von Richtern und Staatsanwälten verleiht. Die islamisch-konservative Regierung in Ankara hat sich nach einem heftigem Streit mit der Opposition mehr…

-

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Sehr geehrter Herr Prof. Haase, Ich schreiben Ihnen diese Mittelung in einem sehr kranken Zustand als chronisch Kranker mit 100% EUPension, mit der Bitte um dringenden Akteneinsicht und Aufklärung, da wir der Polizei nichts zu sagen haben. Wir waren am 27.03.2013 um 20.05 bei der Humboldt Krankenhaus Psychiatrie für Unser Sohn…

-

GEW Hessen: „Bitte schließen Sie sich der aktuellen Petition für Hans Roth an.“

GEW Hessen: „Bitte schließen Sie sich der aktuellen Petition für Hans Roth an.“ „Bitte schließen Sie sich der aktuellen Petition von Nadja Thelen-Khoder für Hans Roth an“, steht zu meiner großen Freude im Artikel auf der Internetseite der GEW Hessen, dem Landesverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). „Wer sich der aktuellen…

-

Stellenausschreibung Schulsozialarbeiter/in

Stellenausschreibung Der Kreis Düren (rd. 270.000 Einwohner) ist mit seinen 15 kreisangehörigen Städten und Gemeinden geprägt durch seine verkehrsgünstige Lage und landschaftliche Vielfalt. Zahlreiche Bildungsmöglichkeiten sowie Freizeit-, Kultur- und Erholungsangebote machen ihn zu einem attraktiven Wohngebiet mit ansprechender Lebensqualität. Sitz der Kreisverwaltung ist die Kreisstadt Düren mit rd. 90.000 Einwohnern. Die Kreisverwaltung Düren mit ihren…

-

Erdogan mit dem Rücken zur Wand

Erdogan mit dem Rücken zur Wand 26.12.2013 Premier Erdogan versucht den Befreiungsschlag und feuert seine halbe Regierung. Ein deutliches Zeichen, dass es um den umstrittenen Machtpolitiker in der jüngsten Korruptionsaffäre einsam geworden ist. 27.12.2013 | 18:23 | von Helmar Dumbs (Die Presse) Wien/Ankara. Es war eine Aktion, wie sie typischer nicht sein könnte für den…

-

Erdogan stellt „Kriegskabinett“ auf

MARKUS BERNATH 26. Dezember 2013, 18:28 foto: reuters / umit bektas Offensive gegen „Banden im Staat“: Mit vielsagender Miene gab Premier Recep Tayyip Erdogan vor der Presse in Ankara die Umbildung seines Kabinetts bekannt Mit einem Befreiungsschlag versucht der türkische Premier die Oberhand in einem Korruptionsskandal zu gewinnen, der gegen ihn selbst gerichtet sein…

-

Ausstellung : Der Geist von Gezi – Kultur – Tagesspiegel

Der Geist von Gezi 20.12.2013 13:21 Uhr Von Stella Marie Hombach Eine junge Türkin in Istanbul. – FOTO: JIM RAKETE Der Fotograf Jim Rakete ist kurz vor den Protesten am Taksim-Platz nach Istanbul gereist und hat gemeinsam mit dem Autor Moritz Rinke junge Türken portraitiert. Entstanden ist daraus ein Film und eine Ausstellung, die nun in…

-

Stellenausschreibung noch bis 21.12.2013 -Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter Eingliederungshilfe

Stellenausschreibung Der Kreis Düren (rd. 270.000 Einwohner) ist mit seinen 15 kreisangehörigen Städten und Gemeinden geprägt durch seine ver-kehrsgünstige Lage und landschaftliche Vielfalt. Zahlreiche Bildungsmöglichkeiten sowie Freizeit-, Kultur- und Erholungsangebote machen ihn zu einem attraktiven Wohngebiet mit ansprechender Lebensqualität. Sitz der Kreisverwaltung ist die Kreisstadt Düren mit rd. 90.000 Einwohnern. Die Kreisverwaltung Düren mit ihren…

-

Migrantenverbände zum Koalitionsvertrag: „Ein Wortbruch der SPD“

Migrantenverbände kritisieren Koalitionsvertrag „Ein glatter Wortbruch der SPD“ Eines der Wahlversprechen der SPD war die Einführung der Doppelten Staatsbürgerschaft für Migranten. Im Koalitionsvertrag taucht diese auch auf – allerdings in einer abgeschwächten Form. Migrantenverbände sind empört und werfen der SPD Wortbruch vor. Von Matthias Deiß, RBB, ARD-Hauptstadtstudio „Ich werde der SPD-Basis keinen Koalitionsvertrag vorlegen, in…

-

Vielfalt macht Politik?

-

Bittgebet

-

Türkei: Christen fühlen sich als Bürger zweiter Klasse

Erdoğans Reform enttäuscht die christliche Minderheit in der Türkei. Jetzt regt sich offener Widerstand. AUS DEM ARCHIV:Wie Erdoğan den Friedensprozess mit Kurden retten will (16.09.2013)Nur Schuldzuweisungen (08.09.2013)Türkei: Iftar als Ersatz-Demo gegen Erdoğan (30.07.2013)Klassenkampf in der Türkei (08.06.2013) Istanbul. Die Erwartungen waren hoch. Über Wochen ließ die türkische Regierung die Bürger über die Medien wissen, dass…

-

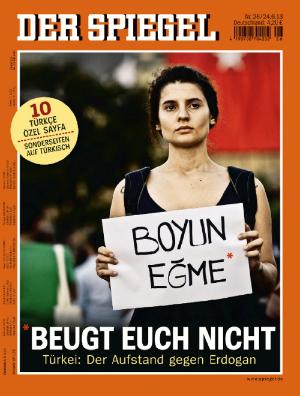

Weiße Türken, schwarze Türken

Weiße Türken, schwarze Türken Spiegel’de İlk kez yer alan Türkçe Sayfalar Von Steinvorth, Daniel und Zand, Bernhard Der wirtschaftliche Aufstieg hat die Gegensätze in der türkischen Gesellschaft verdeckt, anstatt sie aufzuheben. Der EU-Beitrittskandidat am Bosporus steht vor einem historischen Neubeginn. Das Erste, was ein Reisender sieht, wenn er die Passkontrolle in Istanbul hinter sich hat,…