Месяц: Январь 2023

-

Отчет миндиаспоры Израиля: российско-украинская война способствовала всплеску антисемитизма во всем мире

Министерство по связям с еврейскими диаспорами опубликовало отчет о ситуации с антисемитизмом в мире в 2022 году, свидетельствующий о резком росте антисемитских настроений и инцидентов, спровоцированном российско-украинской войной. При этом отмечается, что война в антисемитских мотивах используется не только в России и Украине, но и в ультралевых, ультраправых, пропалестинских и исламистских кругах по всему миру.…

-

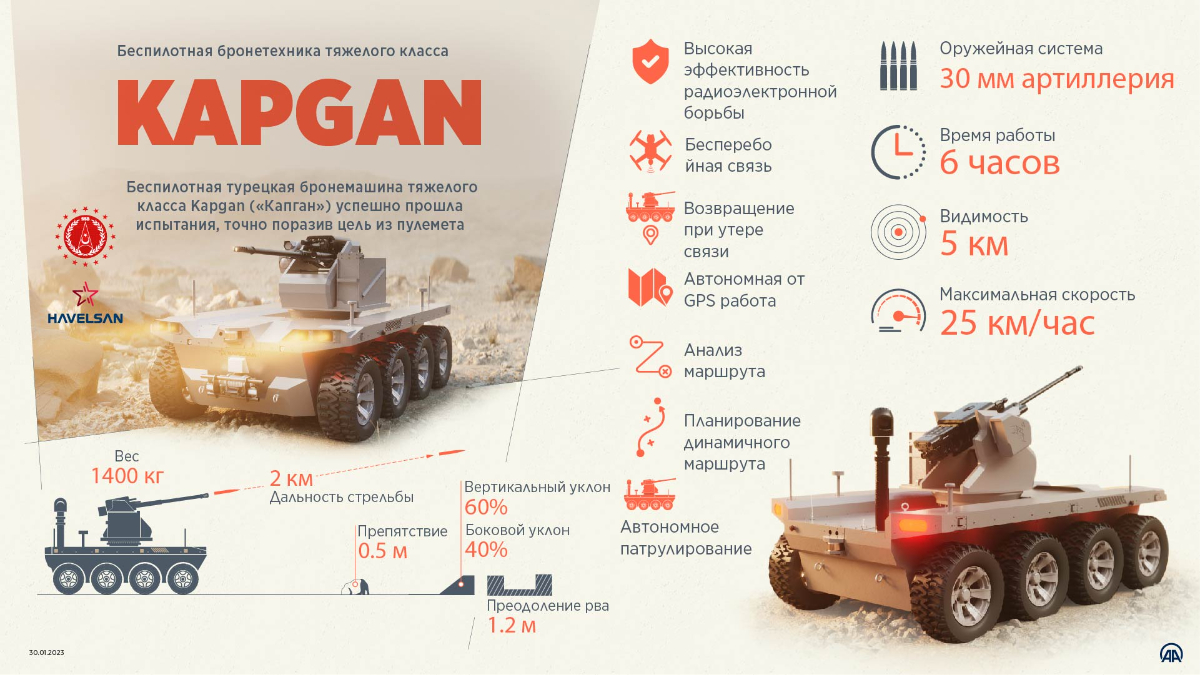

Беспилотная турецкая бронемашина Kapgan

-

Бергман: атака в Исфахане была осуществлена «Мосадом»

Атака беспилотников на военный объект в центре города Исфахан в субботу, 28 января, была осуществлена «Мосадом», пишет в газете «Едиот Ахронот» специалист по разведслужбам Ронен Бергман со ссылкой на высокопоставленные информированные источники в разведывательном сообществе. По версии этих источников, необходимость проведения данной операции была продиктована опасениями по поводу безопасности Израиля и не связана с потенциальным…

-

Системы безопасности турецкой разработки в 2022 году предотвратили более 138 тыс. кибератак

Агентство Анадолу (aa.com.tr)

-

Новая зона глобальной конкуренции: Африка в фокусе дипломатии

Агентство Анадолу (aa.com.tr)

-

Первый самолет турецкой разработки — Vecihi K-6

Агентство Анадолу (aa.com.tr)

-

Кто и зачем нанес удар по Ирану — и при чем здесь гиперзвуковое оружие

Место взрыва в Иране и гиперзвуковая ракета (Фото: AP) На фоне необычных событий в Иране, военный аналитик объясняет, какое послание Израиль хотел передать Тегерану Никто пока не взял на себя ответственность за атаку по военным объектам Ирана, предпринятую в субботу, 28 января. Однако судя по всем признакам, у атакующей стороны имелись передовые разведывательные и…

-

«Аль-Арабия»: за атаками на военные объекты в Иране стоит Израиль

Iranian Army via AP Саудовский телеканал «Аль-Арабия» заявляет, что серией ударов по военным объектам в Иране, осуществленным вечером 28 января и в ночь на 29 января, стоит Израиль. В сообщении «Аль-Арабии» нанесение ударов по военным объектом в Иране связывается с визитом в Израиль главы ЦРУ США Уильяма Бернса, который на минувшей неделе встречался с главой израильской внешней…

-

Западные танки M1 Abrams и Leopard 2 на вооружении Украины

Агентство Анадолу (aa.com.tr)

-

Историческое наследие Анатолии: крепость Анкары

Агентство Анадолу (aa.com.tr)

-

Казахстан построит под Ташкентом транспортно-логистический терминал

22 декабря 2022 года, президенты Казахстана и Узбекистана дали старт новому проекту — строительству крупнейшего транспортно-логистического центра под Ташкентом. Оператором проекта выступит дочерняя компания «PTC Holding» — «РТС-СА». Сам центр будет расположен на территории Янгиюльского района Ташкентской области в 10 километрах от столицы Узбекистана. Предполагается, что общая площадь складских помещений составит 248 000 кв. м, общая вместимость ж/д путей – 1 240 вагонов и 11 100 ед. контейнеров. Касым-Жомарт Токаев…

-

Кипр тюркского раздора

(Статья написана 12 ноября 2022 г.) Саммит стран Организации тюркских государств (ОТГ), прошедший в Самарканде 10-11 ноября, закончился своеобразным «раздором» между странами-участницами организации. Причиной стало предоставление (или не предоставление) статуса наблюдателя в ОТГ Турецкой республике Северного Кипра, которую признает исключительно Турция. То есть саммит, который должен по идее показать консолидированную позицию тюркских государств, в итоге превратился в набор противоречивых заявлений президентов и министров…

-

Иран без хиджаба

Как изменилась исламская республика после многомесячных антиправительственных акций За три месяца антиправительственных протестов, которые жестоко подавлялись силовиками, иранской молодежи удалось добиться некоторых фактических послаблений со стороны властей. Обязательное ношение хиджаба для девушек и женщин, которое стало причиной начала протестов, де-факто больше не действует в исламской республике. В крупных городах Ирана стало нормальным явлением, что девушки не прячут волосы под платками в общественных местах. На улицах стало…

-

Судно Mukavemet внесет вклад в разработку месторождений Турции

Агентство Анадолу (aa.com.tr)

-

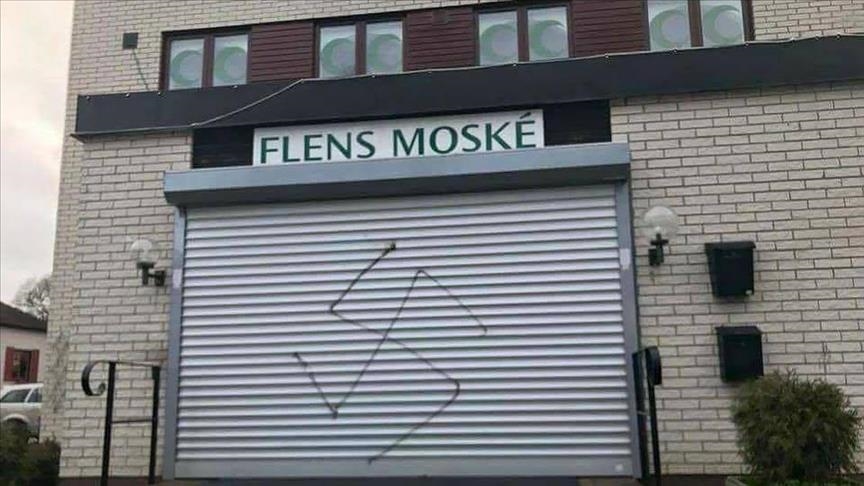

В Швеции большинство преступлений на почве ненависти направлены против мусульман

Наиболее пострадавшей от действий правых радикалов группой стали мусульмане, за ними следуют евреи и христиане Dildar Baykan Atalay, Gamze Türkoğlu Oğuz, Abdulrahman Yusupov АНКАРА Представители мусульманской общины Швеции являются основной мишенью преступлений на почве ненависти в стране. Об этом говорится в отчете за 2021 год Национального совета по предупреждению преступности (Bra) при Минюсте…

-

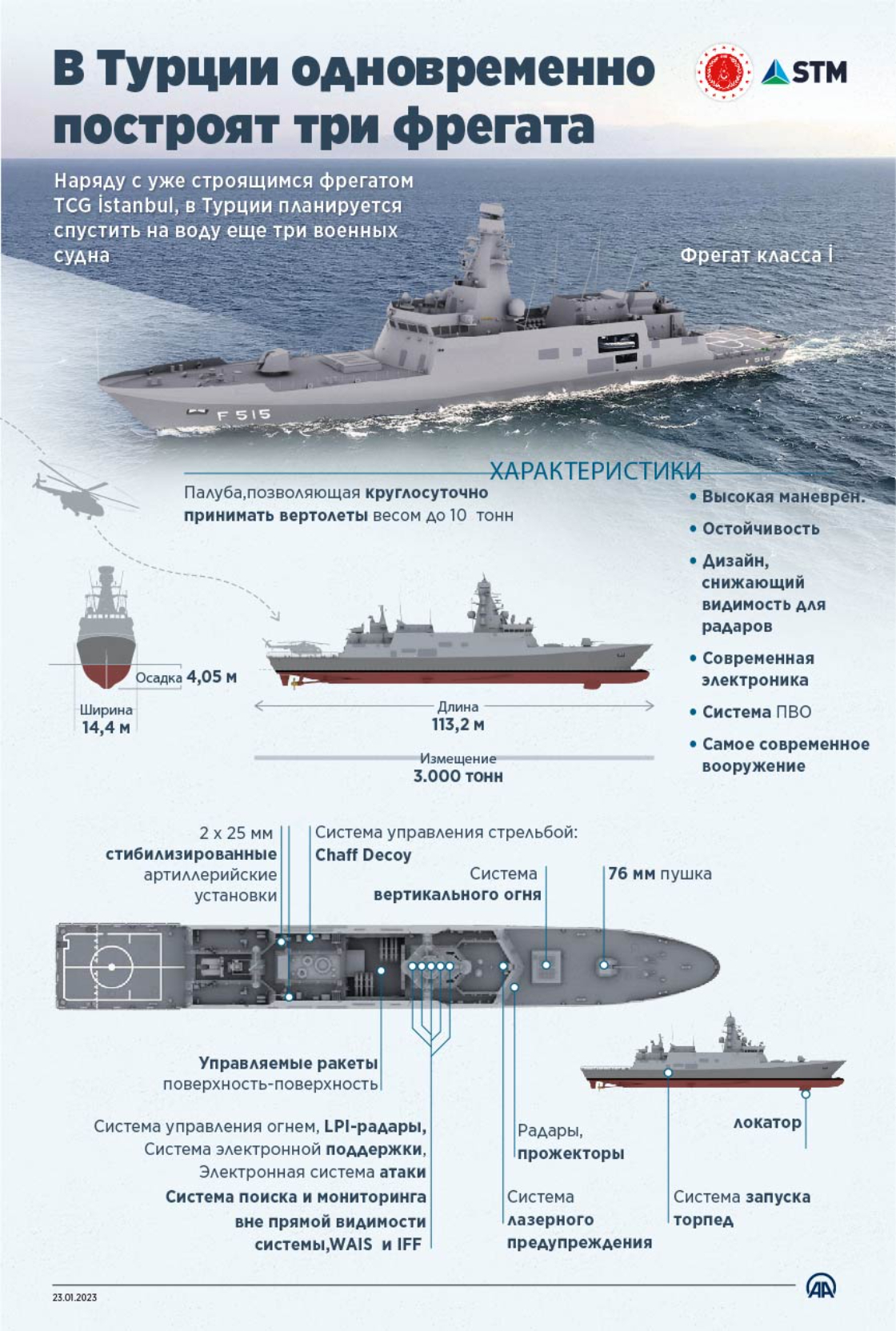

В Турции одновременно построят три фрегата

Агентство Анадолу (aa.com.tr)

-

Хранитель фантома СССР. Почему РПЦ поддерживает войну за империю

Фото: Alexander Zemlianichenko / Getty Images Хранитель фантома СССР. Почему РПЦ поддерживает войну за империю — Carnegie Endowment for International Peace

-

Уничтожение Амазонии: в 2022 году леса сокращались со скоростью в 3 тыс. футбольных полей в сутки

Агентство Анадолу (aa.com.tr)

-

Bayraktar TB2 – прорывные технологии 2023 года

Журнал MIT Technology Review дал высокую оценку эффективности и технологическим возможностям ударного БПЛА Турции Yunus Türk, Ülviyya Amuyeva |23.01.2023 Американский журнал MIT Technology Review включил турецкие ударные БПЛА Bayraktar TB2 в список прорывных технологий 2023 года. Об этом гендиректор компании-производителя Baykar Халук Байрактар написал на своей странице в Twitter. Журнал Массачусетского технологического института…

-

Население КНР сокращается и стареет

Агентство Анадолу (aa.com.tr)