Месяц: Февраль 2020

-

США втягивают Турцию в войну с Россией: турецкие генералы недовольны

В начале марта в Стамбуле состоится встреча лидеров России,Турции Германии и Франции, которая будет посвящена урегулированию ситуации в сирийском Идлибе. РФ и три страны НАТО попытаются найти компромисс, который должен устроить основные стороны конфликта. Дату встречи, 5 марта, можно считать крайним сроком стабилизации обстановки в Идлибе, срыв которого может привести к катастрофе , вплоть до «прямого столкновения между русской и турецкой армиями». Об этом сегодня, 26 февраля, пишет…

-

Ливийский политический диалог под вопросом

В России не замечают у противоборствующих сторон готовности выполнять решения Берлинской конференции В среду во Дворце наций в Женеве под эгидой ООН должен был начаться новый раунд межливийских переговоров на политическом треке. Планировалось участие 40 человек: по 13 представителей от Палаты представителей (ПП, законного парламента, базирующегося в Тобруке) и от Высшего государственного совета (ВГС), поддерживающего…

-

Эрдоган – партнер непредсказуемый

Ситуация, когда будущее взаимоотношений Анкары и Москвы, что имеет жизненно важное значение с точки зрения стабильности в регионе, становится зависимым от слабохарактерности некоторого человека, несомненно, вызывает у нас беспокойство. Президент Турции и председатель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской группы партии сообщил о целях в Идлибе. В новостях с…

-

Турции предлагают объединить усилия против РФ. Пентагон считает, что цели Вашингтона и Анкары совпадают

Игорь СубботинОбозреватель-международник при главном редакторе НГ 26.02.2020 Анкара и Вашингтон должны развивать двустороннее сотрудничество и взаимодействие в рамках НАТО с целью противодействия России. С таким заявлением выступил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс, который также возглавляет Европейское командование Вооруженных сил США. «Роль Турции в противодействии России является центральной,…

-

Политический кризис поделил Кабул на два лагеря

Автор: От редакцииНа фоне скорого подписания мирного соглашения между США и движением «Талибан» (запрещено в РФ) Афганистан столкнулся с беспрецедентным, но прогнозируемым политическим кризисом. После объявления Избирательной комиссией страны результатов президентских выборов, согласно которым победил действующий лидер Ашраф Гани, его главный соперник премьер-министр Абдулла Абдулла и большинство других политиков, принимавших участие в выборах, отказались признать…

-

Буддисты Бурятии отметят Восточный новый год «Сагаалган» в Кремле

Объявлена программа празднования Восточного Нового года «Сагаалган» в Кремле 25 и 26 февраля в Государственном Кремлевском дворце впервые будет отмечаться Восточный Новый год – праздник Сагаалган. В течение двух дней (начало концертов в 19.00) перед гостями мероприятия выступят лучшие солисты и коллективы из Бурятии, мастера искусств из Калмыкии и Тывы. В двух грандиозных представлениях будет…

-

Турпоток в Турцию растет

2019-й год стал рекордным для Турции в плане туризма, а январь 2020-го побил показатели предыдущих лет25.02.2020

-

Экс-сотрудник КСИР: Сулеймани помешал отставке Асада

Командующий спецподразделением КСИР был убит 3 января 2020 года в Багдаде Abdolsalam Salimi Poor,Mustafa Melih Ahıshalı,Abdulrahman Yusupov |25.02.2020 СТАМБУЛ Генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани помешал Башару Асаду подать в отставку и покинуть Сирию. Об этом в интервью иранскому агентству Фарс заявил бывший руководитель Управления по реставрации религиозных памятников КСИР генерал Хасан…

-

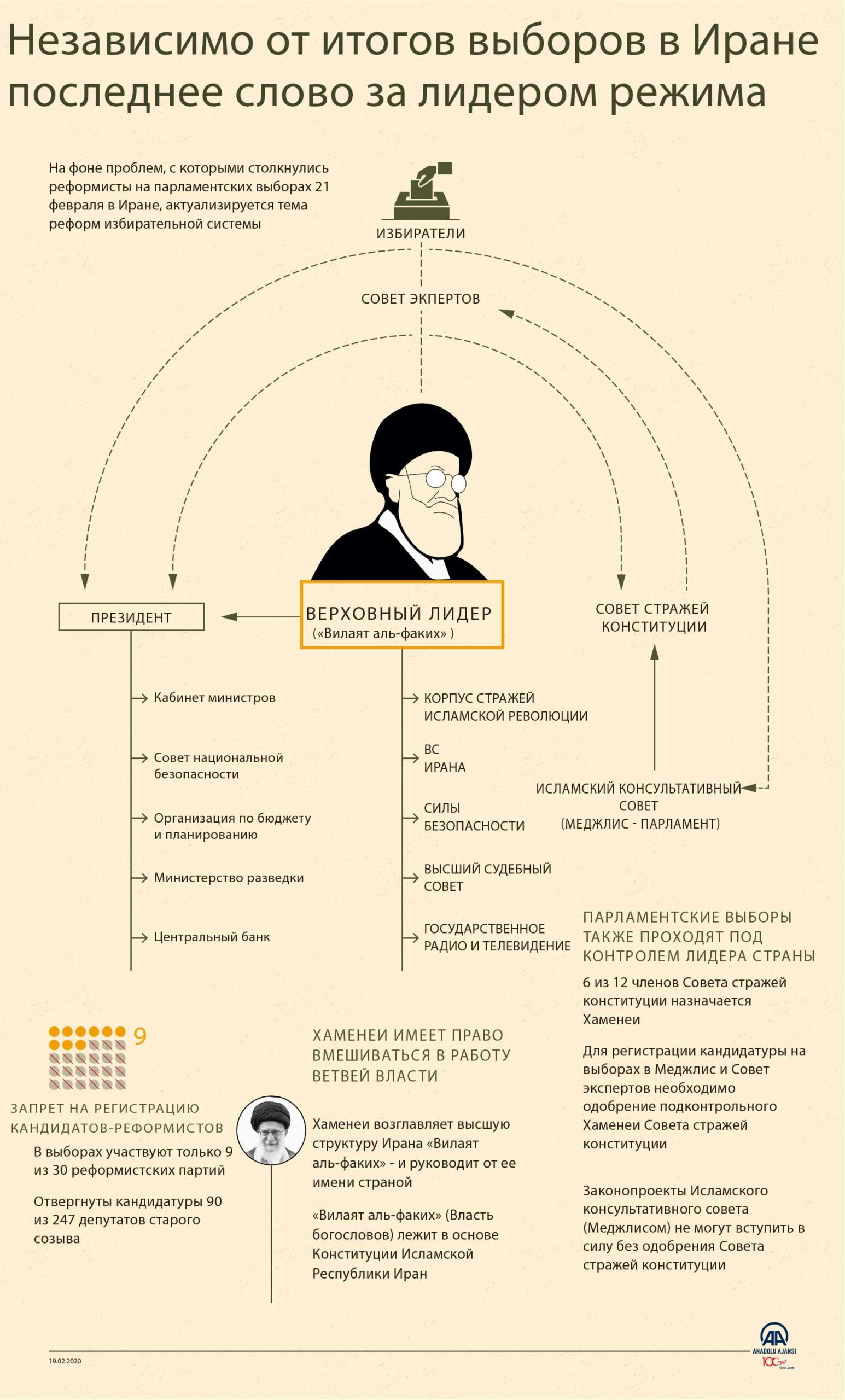

Вновь про выборы в Иране

Видади Мустафаев Согласно предварительным итогам выборов в парламент Ирана 11-го созыва, проходившего 2 эсфанд 1398\21 февраля 2020 года, консервативное крыло власти нанесло сокрушительное поражение реформаторскому крылу той же власти.В Иране это победа одного крыла власти над другим крылом той же власти преподносится как убедительная победа иранского народа над внешними врагами. В Иране официальная идеология, и…

-

Ультраправые — угроза безопасности Германии

По данным спецслужб, число ультраправых радикалов в Германии достигло 24 тысяч24.02.2020

-

Хаменеи: Участие в выборах — религиозная обязанность

Али Хаменеи призвал граждан к активному участию в парламентских выборах и промежуточных выборах в Совет экспертов

-

Анкара стремится наверстать упущенное в отношениях с Ташкентом

Эксперты прокомментировали итоги двухдневного визита президента Узбекистана в Турцию Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu,Ülviyya Amuyeva | СТАМБУЛ Политическая воля лидеров Турции и Узбекистана вывела отношения двух стран на качественно новый уровень. Хотя Турция была первой страной, признавшей независимость Узбекистан в 1991 году, отношения Анкары и Ташкента не всегда развивались поступательно, имели место периоды подъемов и…

-

Дружба Путин-Эрдоган кончилась, что дальше?

Константин Сивков: «Скажи нам правду, Эрдоган!..»о кризисе в русско-турецких отношенияхВладислав ШурыгинКонстантин Сивков «ЗАВТРА». Константин Валентинович, главное событие недели, на мой взгляд, - это обострение ситуации в «Идлибской зоне», нарастание напряжения между Турцией и Сирией, между Турцией и Россией. Если читать ленту новостей, то возникает ощущение, что вот-вот на севере Сирии разразится большая война. Так ли это?Константин…

-

Мораль и реализм внешней политики. Россия в эпоху международной анархии

Мораль и реализм внешней политики Тимофей Бордачев Россия в эпоху международной анархии Тимофей Бордачев — кандидат политических наук, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики», программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». Резюме: Анархичность среды способствует торжеству морали в ее реалистском прочтении. Произвол государств ограничивается не эфемерным международным правом, а решимостью…

-

Анкара и Ташкент намерены довести товарооборот до $5 млрд

Президенты Турции и Узбекистана провели совместную пресс-конференцию в Анкаре20.02.2020

-

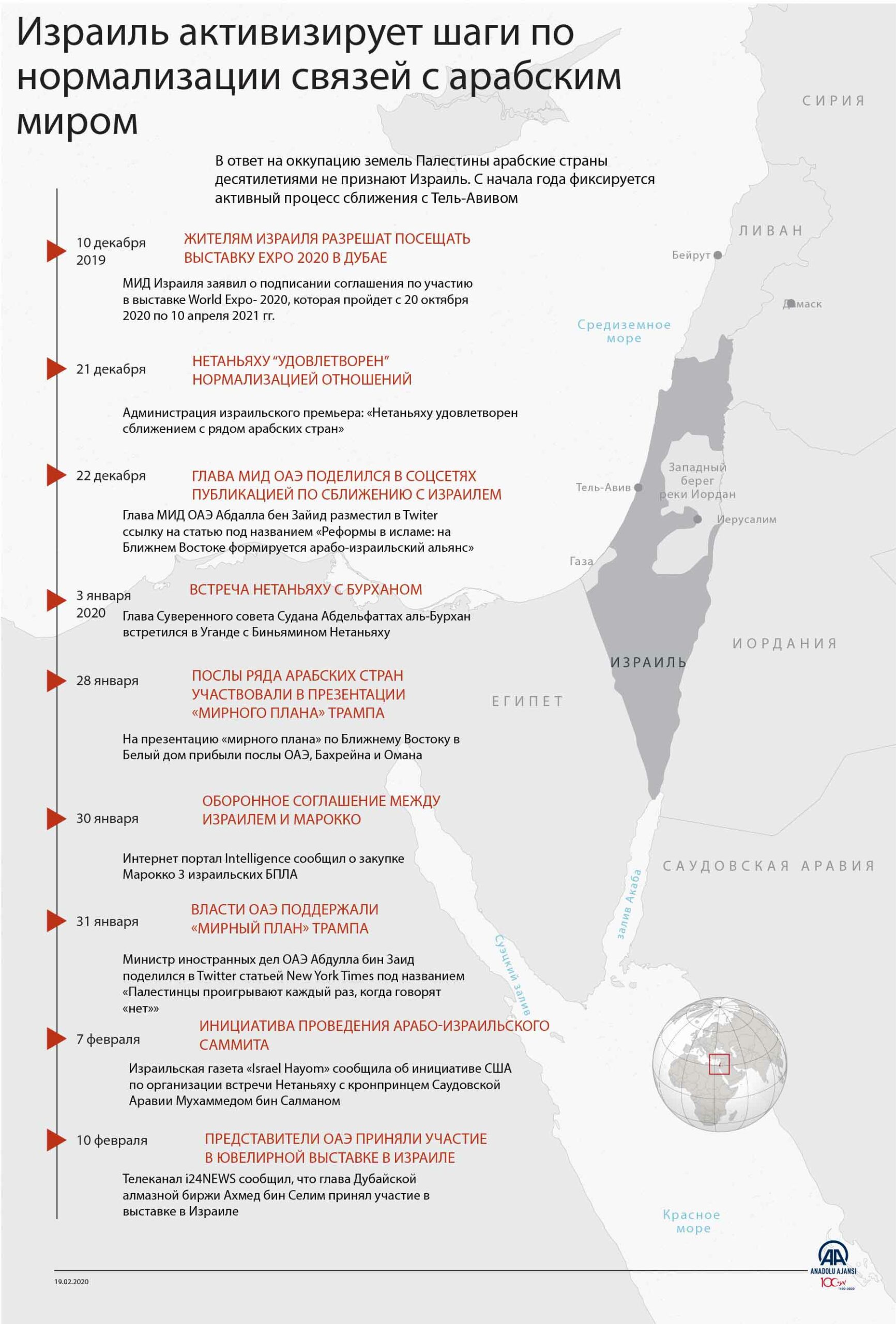

Израиль активизирует шаги по нормализации связей с арабским миром

В ответ на оккупацию земель Палестины арабские страны десятилетиями не признают Израиль. С начала года фиксируется активный процесс сближения с Тель-Авивом20.02.2020

-

Министерство юстиции озвучило количество религиозных организаций, зарегистрированных в Узбекистане

В настоящее время в Узбекистане осуществляют деятельность 2 тысячи 276 религиозных организаций, в том числе 183 неисламских религиозных организаций, из которых 8 еврейских общин, 6 общин бахай и по одному «Свидетели Иеговы», общество кришнаитов, буддийский храм, а также межконфессиональное Библейское общество и другие, которые представляют 16 различных конфессий. Также действуют Международный научно-исследовательский центр Имама Бухари,…

-

В Узбекистане разрабатывается Стратегия по достижению гендерного равенства

В Узбекистане разрабатывается Стратегия по достижению гендерного равенства в Республике Узбекистан в 2020-2030 годах. Гендерное равенство — важный фактор эффективного экономического и социального развития. В этой связи дальнейшее обеспечение в Узбекистане благоприятных условий для полноценной самореализации женщин поднято на уровень государственной политики. Участники «круглого стола», организованного Комитетом Сената Олий Мажлиса по вопросам женщин и гендерного…

-

Противодействие коррупции в Республике Узбекистан

С первых дней независимости Узбекистан проводит целенаправленную политику по искоренению коррупции, в рамках которой осуществляется совершенствование законодательной и институциональной базы, укрепляется международное сотрудничество. Совершенствование организационно-правовых механизмов противодействия коррупции, повышение эффективности антикоррупционных мер, правовой культуры населения, организацию эффективного взаимодействия государственных органов с институтами гражданского общества и СМИ определено и в качестве одного из основных направлений Стратегии…

-

Сохранит ли Эрдоган политическое доверие Путина?

Турция нуждается в России по многим причинам, в том числе и потому, что стремится не допустить появления на шахматных досках фигуры сирийских курдов, что представляет для нее экзистенциальную угрозу. Возможностей снести ее у Анкары нет. Есть только шансы изменить вид шахматной игры, с другими особенностями, правилами и числом игроков. СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ В политике, как в…