Месяц: Июнь 2019

-

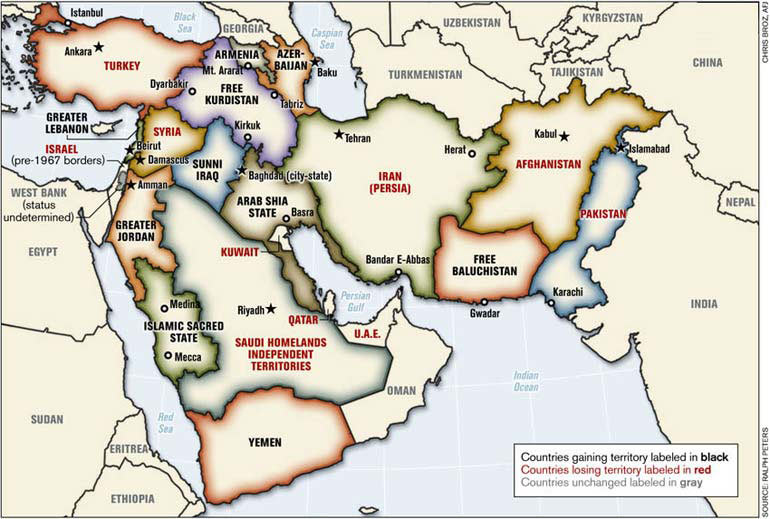

Угрозы и провокации США против Ирана: о чем важно знать

Какая связь может быть между нынешними угрозами США о военной операции против Ирана, санкциями, провокациями англосаксонских спецслужб в Оманском проливе и Хорасом Клиффордом Вестерманном, чья экспозиция под названием Brinkmanship с 1959 года стоит в американском Саду скульптур Смитсоновского университета? На удивление — самая прямая. Не секрет, что многое в современном мире является не тем, чем…

-

В Турции бережно хранят традиции ковроткачества

Уроженка Кыргызстана обучает женщин в Турции ковроткачеству Hüseyin Yiğiner,Ülviyya Amuyeva Уроженка Кыргызстана Саткынбиби Левент преподает на курсах ковроткачества в Турции. Благодаря своему мастерству женщина не только зарабатывает на жизнь, но и хранит традиции одного из древнейших ремесел, передавая их будущим поколениям. Как рассказала 42-летняя Левент агентству «Анадолу», много лет назад она переехала из Кыргызстана в…

-

Турецкий мед поступил на прилавки 41 страны мира

Турция в январе-мае 2019 года экспортировала мед в 41 страну мира, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Союз экспортеров Восточно-Черноморского региона Турции (DKİB).

-

В беспорядках в Тбилиси активно участвовали агенты спецслужб Армении?

Армяне пытаются взорвать Кавказ и следы эти прослеживаются довольно отчетливо. Как выясняется, одним из организаторов беспорядков и столкновений с полицией перед парламентом Грузии 20 июня стал гражданин Армении с «яркой» политической биографией. Как передает AZE.az со ссылкой на Vzglyad.az, провокатор и поборник демократии из фонда Сороса возглавил толпу протестующих в Тбилиси. «Армянские провокаторы и агенты…

-

“Майдан” в Грузии: международник раскрыл истинные мотивы конфликта

Организаторы Межпарламентской ассамблеи православия, которая привела к массовым протестам в Грузии, не учли, как простые грузины относятся к властям России. Эксперт по вопросам международных отношений Антон Кучухидзе в эфире ObozTV раскрыл суть конфликта. “Природа событий в Грузии очень сложная, тут есть протокольная часть, а есть внутриполитическая, двухсторонняя на уровне Грузия-РФ”, – отметил Кучухидзе. “С точки…

-

В Грузии продолжаются протесты

Шестой день в столице республики продолжаются манифестации Davit Kachkachishvili,Abdulrahman Yusupov У здания парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси вновь собрались протестующие. Участники акции вновь озвучили требование об отставке главы МВД Георгия Гахария из-за разгона демонстрации в ночь на 21 июня. Также митингующие добиваются освобождения всех задержанных во время предыдущих акций протеста. Как сообщается, между…

-

Археологи в Туве нашли захоронение хунну с поясом из раковин каури и серьгами из коралла

Исследователи отмечают редкость находки, поскольку до ближайшего места, где добывают кораллы и каури, несколько тысяч километров. Специалисты Тувинской археологической экспедиции Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН во время раскопок на дне Саяно-Шушенского водохранилища в Туве обнаружили неразграбленное захоронение, в котором были серьги с веточками коралла и пояс, украшенный раковинами каури. Об этом сообщила руководитель экспедиции,…

-

Старинные кладбища Стамбула

С исторической точки зрения обширные некрополи Эйюба, Ускюдара и так называемое Великое царство мертвых в Пере привлекают даже большее внимание Д-р. Б. Джонсон Богатая и разнообразная архитектура, отражающая многовековую историю, превращает Стамбул в один из наиболее знаменитых городов мира. Помимо великолепных памятников классицизма эпохи Византии и Османского государства, в этот образ также вносят вклад кладбищенские…

-

«Сделка века» на Ближнем Востоке озолотит только Трампа

Трампу не удастся помирить арабов и евреев Алексей Нечаев США представили план урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной стоимостью 50 млрд долларов. Причем спонсорами «большой сделки» должны выступить богатейшие страны Персидского залива, Северной Африки и Запада. Однако в Палестине в очередной раз отвергли идею Вашингтона по примирению, поставив двухлетние труды Белого дома на грань провала.…

-

Оценка военной ситуации в Афганистане и рисков для стран Центральной Азии

В июне на международной конференции «Афганистан на рубеже XX-XXI» в Институте Востоковедения (Ташкент) был представлен доклад главы ЕАК Никиты Мендковича, посвященный методам оценки текущей военно-политической ситуации в Афганистане и ее значению для государств юга Центральной Азии. В мероприятии приняли участие эксперты из Афганистана, России, США, Узбекистана и стран ЕС. Приведенные ниже тезисы доклада Мендковича, опубликованы…

-

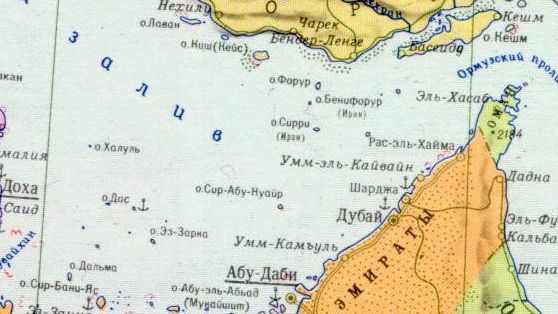

Напряженность в Ормузском проливе влияет на мировой рынок нефти

На фоне напряженности между США и Ираном 20 июня на мировых рынках был зафиксирован сильный скачок цен на нефть. Нефть марки Brent подорожала за день на 4,6%, а нефть марки WTI — на 6,8%

-

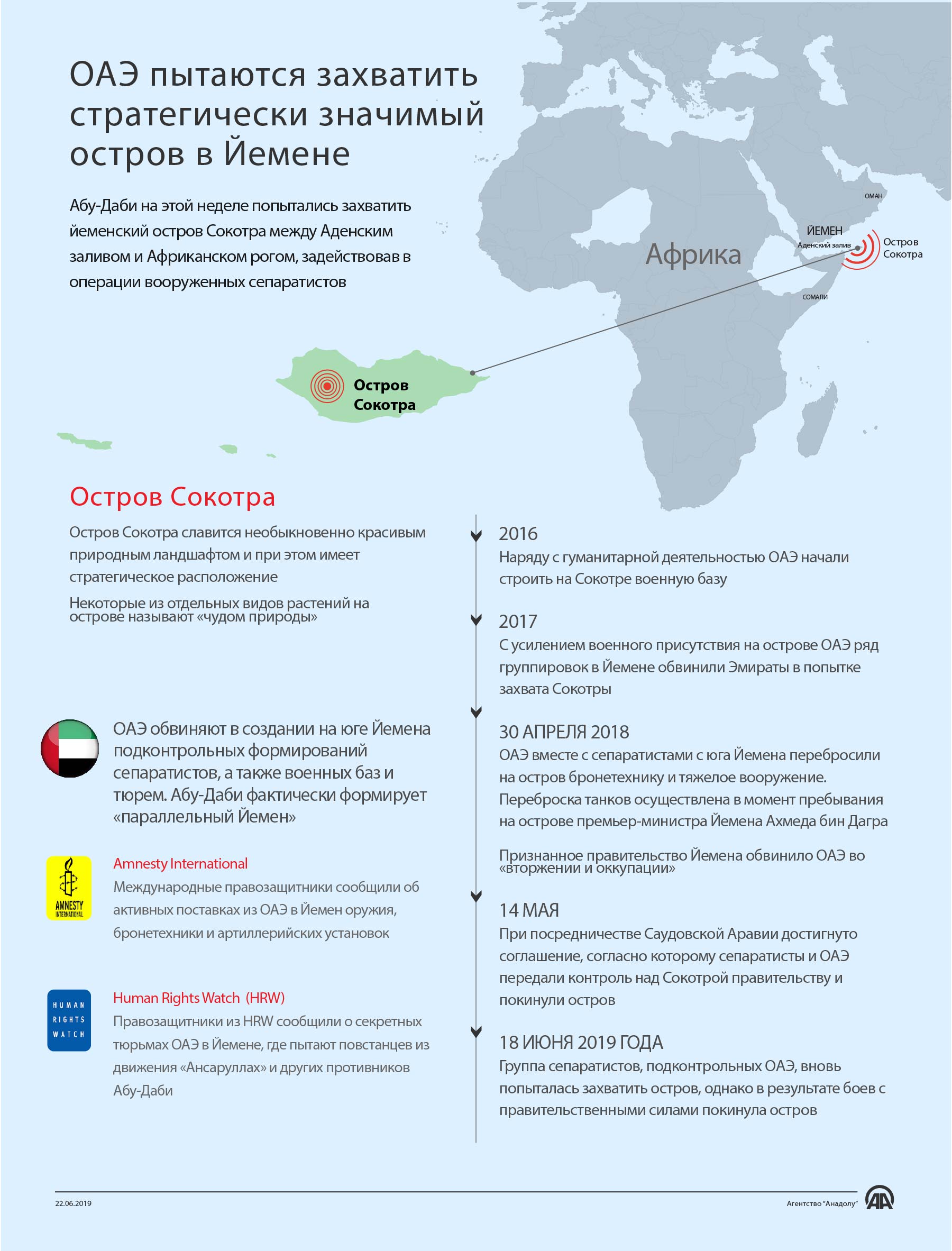

ОАЭ пытаются захватить стратегически значимый остров в Йемене

Абу-Даби на этой неделе попытались захватить йеменский остров Сокотра между Аденским заливом и Африканском рогом, задействовав в операции вооруженных сепаратистов.

-

Со дня создания ОЧЭС исполняется 27 лет

ОЧЭС объединяет 12 стран Причерноморья и Южных Балкан

-

Турция приобрела ЗРК С-400, несмотря на угрозы США

Глава МИД Турции прокомментировал вероятность санкций США в связи контрактом на С-400 Ramin Abdullayev Анкара приобрела комплексы С-400, невзирая на угрозу санкций США, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с руандийским коллегой Ричардом Сезиберой в понедельник в Анкаре. По словам Чавушоглу, тема пересмотра оборонного контракта с Россией обсуждению не подлежит и…

-

Жители Стамбула готовятся к повторным выборам мэра

Игорь Субботин В Стамбуле 23 июня стартуют повторные выборы мэра после того, как Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции приняла решение отменить результаты предыдущих. Несмотря на то что власти республики делают, как кажется, все для того чтобы в городе, где начиналась политическая карьера президента Реджепа Таийпа Эрдогана, победил кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР),…

-

Радостный позор в Тбилиси: кто должен за него ответить

Виктор Мараховский Если выражаться прямо по поводу того, что случилось в Тбилиси (и на момент написания текста собиралось победно происходить дальше), — то это, во-первых, дикость. А во-вторых — просто стыд и позор.Под «дикостью» здесь понимается то, чем это слово изначально являлось, — то есть нечто противоположное цивилизованности. Цивилизованность — это, во-первых, способность принимать реальность.…

-

В Беларуси 21 июня стартуют II Европейские игры

Турция будет представлена на соревнованиях 111 спортсменами в 14 видах спорта Ömer Hakan Kibar,Hicran İsmayılova В столице Беларуси 21 марта стартуют II Европейские игры. Европейские игры — международные комплексные спортивные соревнования среди спортсменов Европейского континента, которые проводятся раз в четыре года под руководством Европейских олимпийских комитетов. Будет разыграно 200 комплектов наград. В соревнованиях, которые продлятся…

-

Турции не хотят отдавать богатства Средиземноморья

ЕС призвал Анкару остановить бурение у побережья Кипра Фемида Селимова Турция может столкнуться с санкциями ЕС из-за буровой деятельности у побережья Кипра – в том районе, который он считает исключительно своей экономической зоной (ИЭЗ). Брюссель готовит штрафные меры против Анкары после того, как Кипр и Греция потребовали от ЕС усилить давление на нее. Турция заявляет,…

-

Сирия между патом и цугцвангом

Установлению мира мешают Соединенные Штаты и старые арсеналы Варшавского договораСивков Константин В последнее время проблемам Сирии в нашем информационном пространстве уделяется меньше внимания. Складывается впечатление, что в конфликте наступило затишье. Между тем ситуация остается чрезвычайно накаленной. За внешней стабильностью просматривается жесткое противостояние крупнейших геополитических и региональных центров силы, которое выражается в непрерывном огневом противоборстве вооруженных…

-

Китай призывает создать «азиатскую НАТО»

На саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который состоялся 15 июня в Таджикистане, китайский лидер Си Цзиньпин сделал неожиданное предложение: он отметил, что страны Азии должны сформировать свою новую конструкцию безопасности наподобие НАТО. Российские наблюдатели расценили эти слова китайского лидера Си Цзиньпина на саммите как прямой вызов США.Hürriyet (Турция): Китай призывает создать…