Месяц: Январь 2016

-

Ислам и Запад. Антизападные тенденции в развитии исламской цивилизации

Р.С. Бобохонов. Ислам и Запад. Антизападные тенденции в развитии исламской цивилизации. М.2016 Идея написания этой монографии возникла в 2008 году, когда автор начал писать работу «Российский ислам в современном межцивилизационном диалоге». Эта работа стала частью коллективной монографии Центра цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН «Диалог в полицентричном мире», которая была опубликована в 2010 году[1].…

-

Увлекательны и интересны путешествия по Узбекистану

Наша страна представляет собой богатый мир для туристов. Важным фактором динамичного развития этой отрасли является уникальное расположение Узбекистана на перекрестке Великого шелкового пути, а также то, что в республике насчитывается более 7000 памятников разных эпох и цивилизаций, многие из которых включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В одном только Самарканде – столице государства великого Амира…

-

Тегеран вдохнул жизнь в бизнес Старого Света

Президент Ирана Хасан Рухани отправился в историческое европейское турне. Впервые более чем за 10 лет высшее руководство Исламской Республики посетит европейские столицы, чтобы заключить многомиллиардные сделки. Тегеран превращается в золотое дно для Европы, становится драйвером банковской системы Старого Света и – в перспективе – конкурентом России, оказавшейся под санкциями. Первым пунктом в графике представительной иранской…

-

Забота о здоровье каждого гражданина приоритет политики Узбекистана

Забота о здоровье каждого гражданина с первых дней независимости стала одним из приоритетных направлений государственной политики Узбекистана. Общенациональная программа по охране здоровья населения и воспитанию гармонично развитого подрастающего поколения поставила перед страной масштабные задачи по глубокому реформированию и модернизации медицинской сферы. В результате ее реализации за минувшие годы был создан крепкий фундамент, на котором продолжает…

-

Основной и целью всех реформ в области экономики, политики является человек

«Основной и целью всех наших реформ в области экономики, политики является человек. Именно поэтому дело образования, дело воспитания нового поколения, способного осуществить идею национального возрождения, будет оставаться делом государства, одной из самых приоритетных его задач» Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов Как известно, обеспечение граждан качественным и доступным образованием – задача, во многом определяющая развитие…

-

Ударит ли Иран по Саудовской Аравии?

Становится ясно, что Тегеран и Эр-Рияд (по крайней мере на данном этапе) отказались от прямого военного конфликта и на первый план сейчас все больше выходят методы сейчас столь популярной «гибридной войны».Видимо, методам Королевства Саудовская Аравия (КСА) в гибридной войне стоит посвятить отдельный материал, но вопрос сейчас в другом: как Тегеран может попытаться дестабилизировать правящий саудовский…

-

Ирано-таджикское «братство». Мифы об одной душе в двух телах

Исламская Республика Иран и Республика Таджикистан очень близки друг другу в культурном и языковом отношении. В прошлом эти нации имели единую культуру и создали совместную великую литературу. Однако постепенно под воздействием различных исторических событий и социальных потрясений, особенно после Октябрьской революции, экономические, политические и особенно культурные связи двух родственных стран существенно ослабели. С обретением Республикой…

-

Вашингтон наращивает военное присутствие в Ираке

Вчера в Париже состоялась встреча министров обороны США, Франции, Великобритании, Германии, Италии, Австралии и Нидерландов – участников антитеррористической коалиции по борьбе с запрещенной в России экстремистской группировкой «Исламское государство» (ИГ). Чиновники обсудили действия коалиции и обещали активизировать усилия в войне с исламистами в Сирии и Ираке. Наблюдатели отметили отсутствие на встрече представителей арабских стран и…

-

Новое столкновение США и Ирана неизбежно

Интервью Day.Az с главным экспертом Американо-Азербайджанского Фонда Содействия Прогрессу Алексеем Синицыным. — На днях были окончательно сняты санкции с Ирана в связи с решением проблемы вокруг его ядерной программы. Однако практически одновременно США ввели новые санкции против Тегерана, из-за т.н. «иранской ракетной программы». Внешнеполитический курс США трудно назвать непоследовательным, но тогда как объяснить это противоречие?…

-

Не вникая в различия между Ираном и Саудовской Аравией

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник отправился в свое первое турне на Ближний Восток и в Северную Африку. Он посетил Саудовскую Аравию, далее в программе — Иран и Египет. Когда-то эти территории были ключевым элементом Великого шелкового пути. Теперь Китай, забравший это название для своего главного внешнеполитического проекта, рассчитывает закрепиться в неспокойном регионе — при…

-

ВВП Узбекистана в 2015 году вырос на 8%

В текущем году правительство планирует обеспечить прирост ВВП на уровне 7,8%. Валовой внутренний продукт Узбекистана в 2015 году вырос на 8%. Об этом в пятницу на расширенном заседании Кабинета Министров сообщил Президент Ислам Каримов. Объем производства промышленной продукции увеличился на 8%, продукции сельского хозяйства — почти на 7%, строительно-монтажных работ — почти на 18%. «Годовой бюджет выполнен с профицитом в размере 0,1% к ВВП. Уровень инфляции составил…

-

Иранская разрядка поможет разрешить сирийский кризис

В Брюсселе опять упрекнули Москву во вмешательстве в гражданскую войну В понедельник Совет ЕС на уровне глав МИДов обсудил основные мировые кризисы, бьющие по Европе, – сирийский и украинский. Большинство участников отметили важность для дипломатического процесса по Сирии начала имплементации соглашения по ядерной программе Ирана и сосредоточили позитивные ожидания на встрече в Женеве, намеченной на…

-

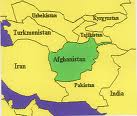

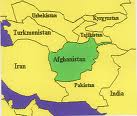

Представители четырех стран настаивают на ведении переговоров с Талибан

В Исламабаде 11 января 2016 года состоялось первое заседание Координационной группы представителей Афганистана, Пакистана, Соединенных Штатов Америки и Китая. Ожидалось, что официальные лица четырех стран разработают план мирного сотрудничества в вопросах сохранения единства, суверенитета и территориальная целостности Афганистана. Министр иностранных дел Пакистана Сартадж Азиз призвал руководство Афганистана к терпению и разработке гибкой политики в отношении…

-

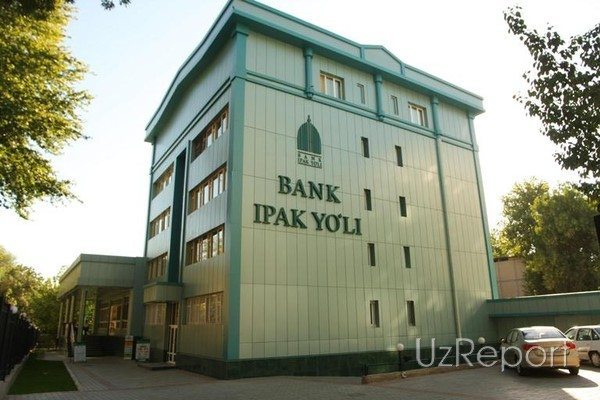

Узбекистан проводит реформы в банковской системе

Реформы в банковской системе — важный фактор в обеспечении устойчивости экономики и роста благосостояния В результате осуществляемых в Узбекистане последовательных реформ, стабильных темпов роста в отраслях экономики неуклонно повышается уровень жизни населения. Это является практическим воплощением выдвинутой Президентом в первые годы независимости благородной идеи «Реформы не ради реформ, а для человека». Достойно участвует в этом…

-

Банковская система Узбекистана соответствует международным стандартам

В 2015 году совокупный капитал Финансовых учреждений страны возрос на 24,8 процента по сравнению с предыдущим годом. Важным фактором этого послужило последовательное выполнение задач, обозначенных в постановлении главы Государства «О приоритетных направлениях дальнейшего реформирования и повышения устойчивости финансово-банковской системы республики в 2011-2015 годах и достижения высоких международных рейтинговых показателей» от 26 ноября 2010 года, а…

-

15 января в Международном Пресс Центре в Баку состоялся Вечер Лезгинский караоке

Как сообщает «ethnoglobus.az» , 15 января в Международном Пресс Центре в Баку состоялся Вечер Лезгинский караоке. Караоке проходил в рамках проекта «Сохраним лезгинский язык». Автор проекта известный азербайджанский лезгинский общественный деятель, писатель и композитор , редактор газеты «Самур» и руководитель ансамбля «Сувар» Седагет Керимова. «Радует факт объявления 2016 года Годом Мультикультурлизма, что позволяет нам еще…

-

Вооруженные силы Узбекистана отмечают свой день рождения

Президент Республики Узбекистан, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ислам Каримов поздравил защитников Родины с 24-летием образования Вооруженных Сил, которое отмечается 14 января. «Благодаря реализации своевременно принятой и глубоко продуманной программы реформ Узбекистан сегодня располагает профессионально подготовленной, хорошо оснащенной, преданной своей Родине и народу армией, способной эффективно решать широкий спектр задач по обеспечению безопасности, территориальной целостности страны,…

-

Энергетические войны и интересы Европы

Петр ИСКЕНДЕРОВ Обострение ситуации на фронтах энергетических войн заставляет их непосредственных участников и все заинтересованные стороны пересматривать прежние подходы. И в этом отношении симптоматичными стали сигналы о намерении Болгарии инициировать возобновление проекта строительства газопровода «Южный поток». Первый пробный шар был запущен болгарским премьер-министром Бойко Борисовым в новогоднем интервью местной газете «Труд». Тогда Борисов признал, что…

-

Почему интересы России и «Талибана» «объективно совпали»

Россия готовится начать новую самостоятельную игру в Афганистане, цели которой отчасти можно сравнить с задачами, решаемыми ею посредством военного вмешательства в Сирию. Но на этот раз без такого вмешательства — «афганский синдром», приобретенный во время советской оккупации Афганистана, еще не выветрился В конце декабря прошлого года российской дипломатии удалось ошеломить мир сенсационным признанием: Москва «имеет…

-

«Предпринимается попытка массовой депортации в Турцию черкесов-соотечественников»

Аскер Сохт руководитель общественной организации «Адыгэ Хасэ» Краснодарского края В последние несколько дней в Кабардино-Балкарии нашим соотечественникам из Турции в массовом порядке стали поступать письма из ФМС России по КБР об анулировании видов на жительство и разрешений на временное проживание в РФ. От них требуют покинуть территорию России и вернуться в Турцию. Эти противоправные действия…