Месяц: Август 2015

-

Закат молодежного татарского национализма?

«Идейный внук Фаузии Байрамовой» [1] Наиль Набиуллин, возглавлявший последние четыре года Союз татарской молодежи «Азатлык» («Свобода»), 11 октября 2011 г. заявил о своей добровольной отставке и уходе с поста лидера одной из самых активных националистических организаций татарской молодежи последних лет. Формальной причиной ухода Набиуллина, о чем заявил его «правая рука» по организации Рафик Каримуллин(род. в…

-

Официальный Ереван связывает большие надежды с Ираном

Официальный Ереван связывает большие надежды с Ираном, который обещает вкладывать инвестиции и давать в долг, что возможно позволит спасти от коллапса как Армению, так и оккупированные территории Карабаха. Однако у Тегерана есть несколько условий, выполнение которых может открыть армянским властям ручеек иранских инвестиций. Ризван Гусейнов, директор Центра истории Кавказа Ни для кого не секрет,…

-

В Узбекистане уделяется большое внимание развитию и популяризации спорта и физической культуры

В Узбекистане уделяется большое внимание развитию и популяризации спорта и физической культуры. За годы независимости в стране создана эффективная система подготовки профессиональных спортсменов, тренеров и судей. Реализация этих целей всемерно способствует широкой пропаганде здорового образа жизни, воспитанию всесторонне развитой молодежи, дальнейшему развитию физической культуры и спорта в республике. Важной правовой основой проводимых в данном…

-

Никаких противоречий между абхазами и черкесами как народами нет

О «черкесском мире», волнующих его проблемах, а также перспективах отрыва Кавказа от России рассказывает кандидат философских наук Азамат Джендубаев. — Уважаемый Азамат Романович, уместно ли говорить о едином «черкесском мире», общечеркесском культурном поле, или черкесы не представляют собой цельной общественно-культурной общности? Что представляет собой этот мир, если он существует? Каковы основные черты национального самосознания? —…

-

Время испытывает Турцию

Тофик Аббасов Турция стремительно погрузилась во внеурочный внутриполитический сезон, и этому сопутствует далеко не благоприятный общий фон. В стране все больше дают о себе знать кризисные тенденции, ответственность за которые ложится на правящую Партию справедливости и развития (АКП). Если ей до 1 ноября не удастся переформатировать конъюнктуру в свою пользу, вполне вероятно, что тринадцатилетнему доминированию…

-

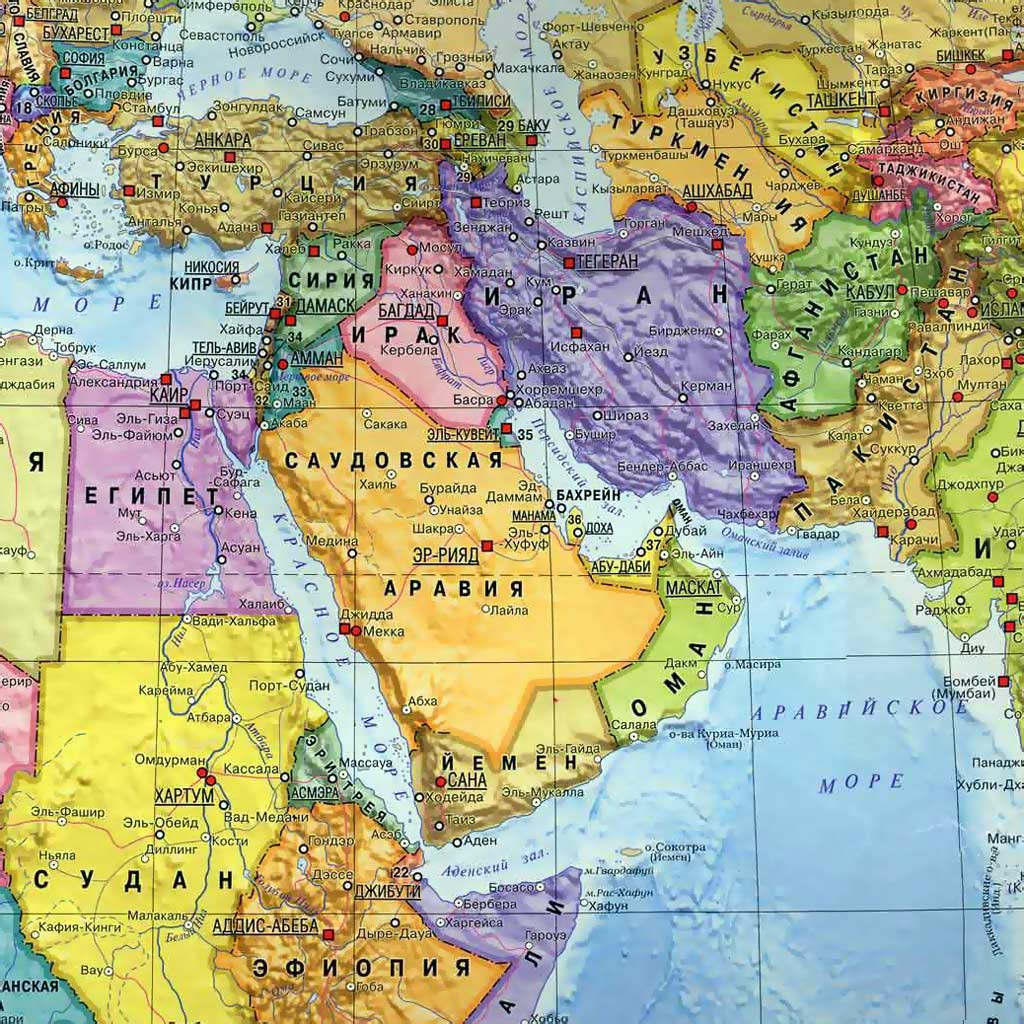

Запад решил «столкнуть лбами» несколько стран Ближнего Востока

Юрий Мавашев В последнее время в российских СМИ и в экспертном сообществе всё чаще звучит мнение, что Турция якобы находится на грани распада. Некоторые эксперты и журналисты настолько увлеклись идеей возможной дезинтеграции страны, что практически стали выдавать чье-то «желаемое» за «действительное». Разница лишь в деталях. Одни обещают создание курдского государства на востоке Турции, другие уверены,…

-

Штурм Бухары. Красная армия против феодалов

95 лет назад Красная армия начала войну против последнего феодального государства в Средней Азии, Бухарского эмирата. Изначально в здешних краях существовали еще два, Кокандское и Хивинское ханства. Все они были гнездами хищников, оттуда выплескивались набеги кочевников на русские земли, и в 1860-е гг. царское правительство развернуло наступление на них, стало оттеснять на юг линиями крепостей.…

-

Важные направления государственной политики Узбекистана в сфере сельского хозяйства

С первых дней Независимости в Республике Узбекистан последовательно осуществляется глубоко продуманная стратегия развития сельского хозяйства, направленная на обеспечение продовольственной безопасности страны. Этот подход к производству плодоовощной продукции как важной составной части всей системы жизнеобеспечения населения, поддержания его здоровья, а также создания условий занятости стал одним из основных векторов экономической и социальной политики нашего государства. Так,…

-

ИГИЛ это проект западных спецслужб

ИГИЛ это проект западных спецслужб, созданный с целью укрепления интересов мировых корпораций на Востоке. ИГИЛ появился после того, как прежний проект Аль-Каида уже исчерпал свои ресурсы — поскольку широкая общественность на Западе поняла, что ее дурили сказками о глобальной террористической угрозе. Поэтому я не считаю ИГИЛ независимым образованием, которое само решает и претворяет в жизнь…

-

Последняя винтовка

Аббасали Ахмед оглы , Иран, Хой Посвящаю духу свободных людей ставшими невинными жертвами неверных жадных политиков, которые считают весь мир своими игрушками. *********************************** Чуть раньше из-за черных туч снежинки затруднялись дыханием спеша подать над кровавым морем. Это страшное облако само превратилось в пыль смерти, будто застойное и серое. Иногда эти нависшие снежинки подали…

-

Узбекистан На пути совершенствования судебно-правовой системы

На пороге празднования 24-й годовщины государственной независимости Республики Узбекистан, подводя итоги пройденного этапа пути реформ и преобразований, хочется охватить взглядом достигнутые рубежи и успехи в различных сферах жизни государства и общества. Как известно, одним из важнейших факторов процветания и прогресса страны является благополучие ее граждан, неразрывно связанное с гарантиями защиты его прав и интересов, обеспечиваемых…

-

России нужно чтобы Азербайджан попал под ее влияние

Каковы сценарии ближайшего российского будущего, Может ли Владимир Путин захватить Азербайджан, Почему забыт карабахский конфликт – на эти и другие темы шеф-редактор Minval.Az Эмиль Мустафаев побеседовал с Авраамом Шмулевичем — известным израильским политологом, специалистом по современной политической системе Израиля, истории Северного Кавказа и Ближнего Востока, межнациональным отношениям. – Господин Шмулевич, здравствуйте. Я хотел бы начать нашу…

-

Кто страшнее — талибы или ИДУ?

Сообщения о росте напряженности в северных провинциях Афганистана стали появляться с весны 2015 года. А в августе страницы мировой прессы обошли трагические известия, о которых мы также писали. Это и массовые захваты боевиками населенных пунктов, и жестокиебои с повстанцами в непосредственной близости от границы с Таджикистаном, и значительныйрост жертв среди мирного населения. Что же получается:…

-

Немного о независимом Узбекистане

Экономика Республики Узбекистан за годы независимости развивалась на основе национальной модели, разработанной Президентом Исламом Каримовым с учетом социально-экономического потенциала страны, истории узбекского народа, национальных ценностей, а также наилучшего мирового опыта. Реализация пяти основополагающих принципов перехода к социально-ориентированной свободной рыночной экономике в процессе реформирования позволила стране за короткий по историческим меркам период добиться высоких результатов в…

-

В Республике Узбекистан за годы Независимости осуществлены коренные структурные и содержательные реформы

В Республике Узбекистан за годы Независимости осуществлены коренные структурные и содержательные реформы, затронувшие все уровни и компоненты системы образования, которые были нацелены на обеспечение ее соответствия долгосрочным задачам и интересам страны, требованиям времени, а также мировым стандартам. Создана соответствующая правовая база реформирования данной сферы, определившая в качестве приоритета рост инвестиций и вложений в человеческий капитал,…

-

Курды курдам рознь

Тофик Аббасов Турецкий истеблишмент, получив из-за океана карт-бланш, наконец-то облегченно перевел дух. А до того гнев Вашингтона стал ответом на геополитическую отсебятину Анкары, которая принялась действовать без согласования с патроном в качестве региональной державы. Теперь же американцы в обмен на увеличение числа своих истребителей на военно-воздушной базе Инджирлик согласились заклеймить террористическим позором ПКК. Параллельно Вашигтон…

-

Азербайджан и Иран объединяют железные дороги

Баку для Тегерана откроет дверь на Кавказ, Тегеран для Баку – путь в Персидский залив Баку и Тегеран намерены реанимировать проект строительства железной дороги Казвин–Решт–Астара в рамках коридора Север–Юг, обеспечивающего выход из Европы, России, регионов Центральной Азии и Кавказа в Персидский залив и Индию. Реализация проекта приведет к интенсификации торговых отношений прикаспийских государств с портами…

-

Правящие круги Грузии вынуждены заигрывать с активистами православных движений , что приводит к ухудшению отношений с Баку

В течение нескольких последних месяцев достоянием общественности стали несколько эпизодов, заставляющих повнимательнее всмотреться в отношения между Грузией и Азербайджаном, которые на высшем уровне регулярно удостаиваются наивысших эпитетов. К этому, конечно, существуют известные предпосылки: начиная с середины 90-х годов, Азербайджан стал фактически ближайшим союзником Грузии. Двое бывших высокопоставленных советских функционеров – Гейдар Алиев и Эдуард Шеварднадзе – стали…

-

«Одесские рассказы» для Баку и Москвы

«Одесские реформы» Михаила Саакашвили остаются в центре внимания СМИ, и не только украинских. И если СМИ России предпочитают повторять затрепанные «установки» насчет «личной вины» тогдашнего президента Грузии в гибели российских «миротворцев» в Цхинвали и о том, что «зарплату Саакашвили платят американцы», у СМИ Украины в центре внимания другая тема — глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили…

-

Чудеса экономики сопротивления Ирана

Тофик Аббасов, политолог Праздник на западной улице по случаю пробития иранского коридора продолжается. Тема остается топовой вот уже на протяжении последних недель. Изучает, комментирует и делится ею довольно большая орда пропагандистов, для которых каждая деталь политического сближения Запада с Ираном муссируется. И, как результат, на видное место агитационной кампании выставляются новые свидетельства дипломатического успеха. Хотя…