Месяц: Ноябрь 2014

-

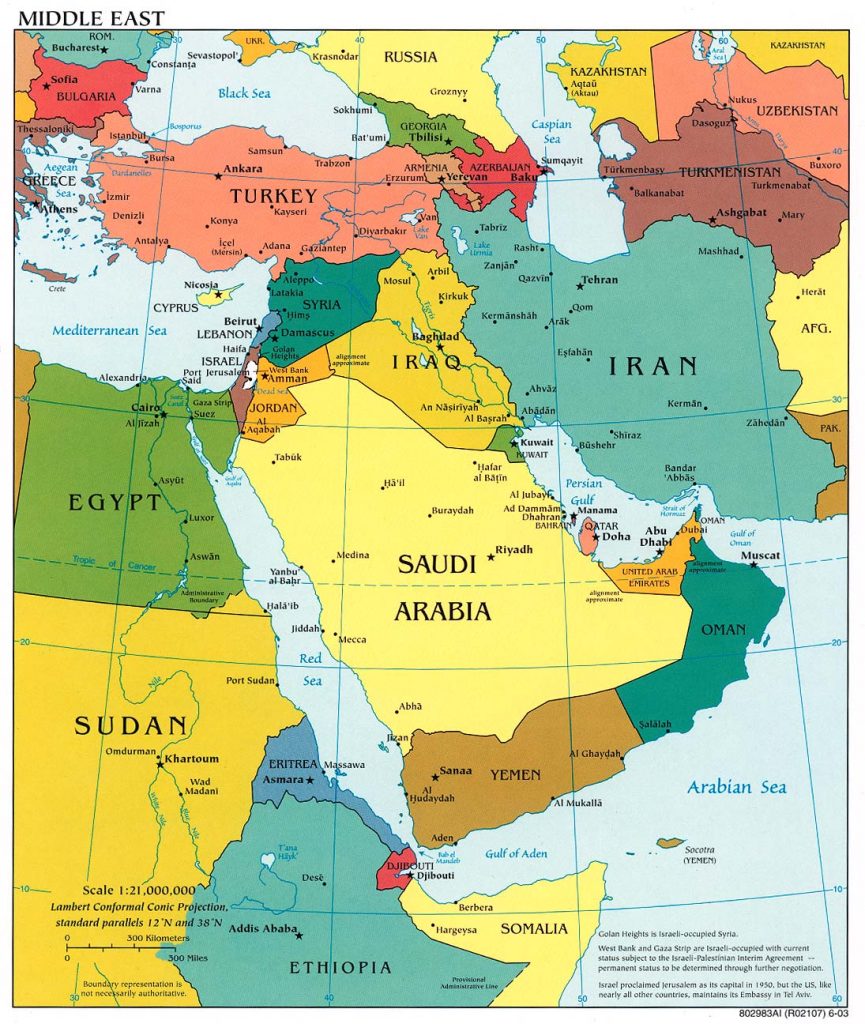

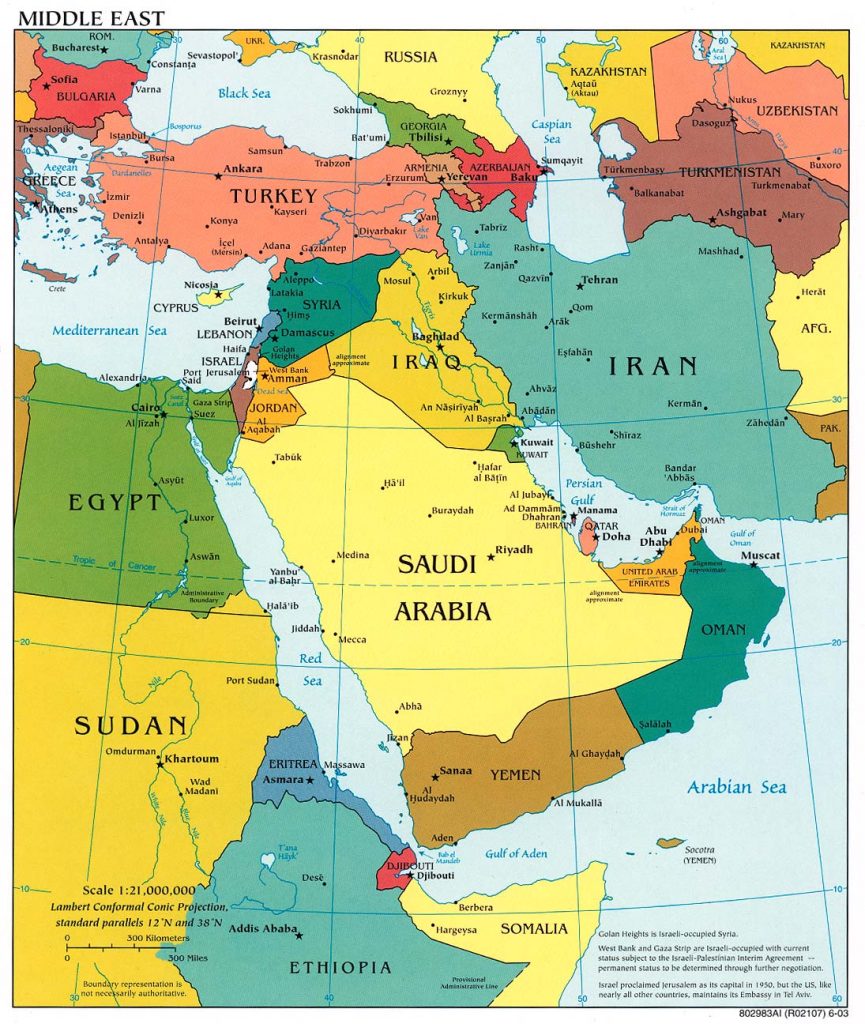

Проект газопровода через Кипр

Израиль предлагает Евросоюзу проект газопровода через Кипр — чтобы меньше зависеть от России Израиль собирается построить трубопровод, который может избавить европейские страны от необходимости закупать в большом количестве российский газ. Как передает Business Insider, который цитирует InoPressa, израильские власти предложили странам ЕС инвестировать в строительство трубопровода для подачи природного газа через Кипр по дну…

-

Вашингтон вновь пойдет на конфронтацию с Ираном

Иран уже решил с Россией всю проблематичную сторону ядерного вопроса, заявил Новости-Азербайджан главный редактор газеты «New Baku Post», политолог Тофик Аббасов. «После подписания контракта с Россией о строительстве двух ядерных реакторов в Иране с возможным возведением еще шести, мотивация для обеих сторон (Запада и ИРИ – авт.) потеряна. Запад в лице «шестерки» доканчивает бесперспективный процесс,…

-

Исламские страны в поисках исторического пути

Государства, не имеющие правовой легитимности, утверждают себя не иначе как силой оружия. Трудно вспомнить, чтобы какой-либо другой регион современного мира сразу подвергался такому бедствию. Это уже не назовешь кризисом – это катастрофа. Арабский Восток рассыпается, задыхается и утопает в крови. Как пишет известный немецкий эксперт Райнер Герман, «арабский мир находится в самом глубоком кризисе со…

-

Арабские, мусульманские средневековые источники об Азербайджане на Кавказе

В этой и последующей части, приведены цитаты из трудов мусульманских арабоязычных средневековых авторов, а также упоминание Азербайджана в Священном Коране. Учитывая то, что имена одних и тех же авторов в различных переводах и изданиях с арабского языка иногда могут отличаться, решено было сохранить оригинальность переводов, но при этом в скобках будут даны унифицированные версии имен…

-

К тегеранской идее «общемусульманского рынка»

12 ноября министр промышленности и коммерции Исламской Республики Иран Мухаммад Ризо Нематзаде в ходе выступления на международной конференции Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов выступил с интересной инициативой. Речь идет о предложении Ирана по созданию единого рынка мусульманских стран. Что скрывается за данным намерением, какие цели преследует Иран, а главное, чем это грозит…

-

ХАСАН ОКТАЙ: «США И ЕС ХОТЯТ ВТЯНУТЬ ТУРЦИЮ В КОНФРОНТАЦИЮ С РОССИЕЙ»

Соединенные Штаты и Евросоюз хотят втянуть Турцию в конфронтацию с Россией в условиях украинского кризиса, но Анкара не должна поддаваться их давлению, считает директор Центра стратегических исследований Kafkassam (Анкара) Хасан Октай, передает РИА Новости. КОНФРОНТАЦИЯ НЕ ПРИНЕСЕТ ПОЛЬЗУ НИ РФ, НИ ТУРЦИИ Турция, осуществляя политику в отношении Украины, не должна противопоставлять себя России, считает эксперт.…

-

Наш естественный союзник против хаоса Иран

…На самом деле, вот, даже и не знаю, как это комментировать: президент США Барак Обама направил письмо в конгресс, в котором уведомил этот самый конгресс о продлении санкций против Ирана еще на год. Об этом «городу и миру», как водится, сообщила пресс-служба Белого дома. А ровно за день до этого Россия и Иран подписали в…

-

США вынашивают планы принять в АТЭС российский Дальний Восток в качестве отдельной экономики

Встреча глав государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, завершившаяся в Пекине, была крайне важна для России. АТЭС – это более половины мирового промышленного производства, около сорока процентов населения Земли. Осталось лишь понять, почему прошедшему саммиту в Москве придавали особое значение. Ведь найдутся скептики, которые справедливо напомнят: решения всех встреч и саммитов АТЭС не носят обязательного для участников…

-

США начали схватку за Иран

Владимир Алексеев, Специально для Iran.ru 09 октября 2014 Еще в 2013 году, после избрания президентом Ирана Хасана Роухани США переходят к новой стратегии в отношении Тегерана. Задача – ослабить, а затем разрушить нынешнее государственно-политическое устройство страны, а также подчинить своему контролю гигантские нефтегазовые ресурсы ИРИ, превратив эту страну в послушный инструмент усиления американского господства в…

-

Грузинские средневековые источники об Азербайджане

Богатый материал относительно Азербайджана и тюрков имеется в древних грузинских летописях. Грузинский историк XI века епископ Леонти Мровели, один из составителей «Картлис цховреба», подробно рассказывает об Адарбадагане (Азербайджане – Р.Г.), о древних тюрках Кавказа, особо отмечая, что они берут свой род от потомков пророка Ноя. Отметим, что «Картлис цховреба» («Житие Картлии») является началом всех известных списков свода древнегрузинских…

-

Азербайджан – очень важная страна для Израиля

Две недели назад в израильской газете «Haaretz» вышла статья израильского социолога Яира Орона под провокационным названием «Израиль не должен продавать оружие Азербайджану во избежание повторения Геноцида» (http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.622701 ). В ответ на эту статью в газете «Haaretz» за две недели были опубликованы две статьи, утверждающие и поощряющие нарастающее и крепнущее азербайджано-израильское сотрудничество по всем направлениям, в том…

-

Кто на самом деле стоит за ИГИЛ?

Интервью АМИ Новости-Азербайджан с сопредседателем и членом президиума Общероссийского общественного движения «Российское исламское наследие» Гейдаром Джемалем: — Сейчас мировое сообщество обеспокоено угрозой, исходящей от ИГИЛ? Как этот процесс может отразиться на Южном Кавказе? — Давайте все называть своими именами. Сегодня все угрозы – это угрозы правящим классам. Потому что угрозы правящим классам — это как…

-

Карабахское урегулирование в руках Запада?

net-fax.org Международные и региональные СМИ пестрят материалами о реанимации переговорного процесса по карабахскому урегулированию. Действительно, мы уже прошли такие важные вехи, как Сочинская встреча президентов, рандеву в Уэльсе и, наконец, внешне почти дружеские беседы лидеров Франции, Азербайджана и Армении в Париже. Никто не будет отрицать, что градус зашкаливавшей напряженности на линии противостояния вооруженных сил заметно…

-

Азербайджан: Пора принимать меры относительно потенциальной угрозы со стороны салафитов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев с супругой в мечети, расположенной в комплексе Имамзаде (Гянджа). Известно, что сотни азербайджанцев присоединились к силам Исламского государства в Сирии. Растут опасения, что, закалившись в боях, эти джихадисты могут однажды бросить вызов алиевской администрации. Ранее в этом месяце азербайджанские СМИ сообщили о смерти Рашада Бахшалиева, профессионального борца из Азербайджана, сражавшегося в…

-

Вашингтон вынуждает Анкару принести себя в геополитическую жертву

На границе с Турцией в сирийском городе Кобани продолжаются интенсивные бои между «Исламским государством Ирака и Леванта» (ИГИЛ) и курдскими вооруженными группировками. Одновременно США и их союзники по коалиции наносят авиаудары по позициям ИГИЛ в окрестностях Кобани. Опасаясь, что бои перекинуться на территорию Турции, Анкара укрепляет границу на опасных участках. Одновременно, несмотря на то, что…

-

Магас совершенно безопасный город

Правительство Республики Ингушетия, Государственная Архивная служба Республики Ингушетия, Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук им. Ч. Ахриева организовали международную научно-практическую конференцию «Россия и Кавказ в первой мировой войне 1914-1918 гг.: основные военные кампании, геополитические и социокультурные итоги», посвященную 100-летию начала Первой мировой войны и сформированию Кавказской Туземной конной дивизии (Дикая дивизия). Конференция прошла 23-25 октября 2014…